2025年6月13日、年金制度改正法が成立し、社会保険の加入対象が大幅に拡大されることが決定しました。

施行後は、多くの短時間労働者が社会保険の加入対象となります 。

本記事では、改正のポイントと企業が今から準備すべき対応策をわかりやすく解説します。

第1章:企業型確定拠出年金とは?

厚生労働省 「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の概要」によると、年金制度改正の狙い、および改正の趣旨は以下のとおりです。

- 年金額の増加など、働くことで手厚い保障が受けられる方を増やす

- 厚生年金や健康保険(被用者保険)の加入条件をよりわかりやすくシンプルにし、働く方が自分のライフスタイルに合わせて働き方を選びやすくする

- 人口が減少する中で、事業所の人材確保に資する取組を進める

引用:厚生労働省ホームページ 年金制度改正法が成立しました

この記事では、「被用者保険の適用拡大」をメインに解説をしていきます。

また、在職老齢年金制度の見直しについては、こちらのブログも参考にしてください

関連ブログ:【2026年4月施行】年金制度改正~在職老齢年金見直し対応ポイント~

第2章:改正法の具体的な内容とスケジュール

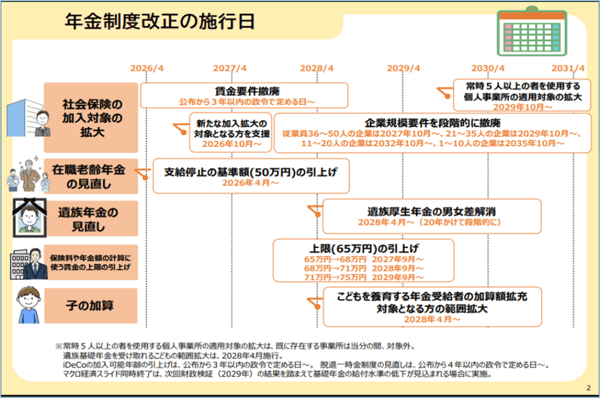

今回の加入拡大のポイントは、以下の3つです。

- 短時間労働者の企業規模要件を縮小・撤廃

- 短時間労働者の賃金要件を撤廃

- 個人事業所の適用対象を拡大

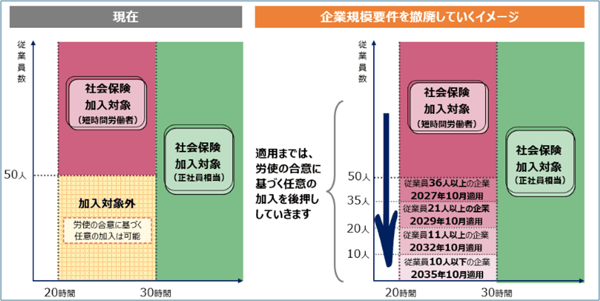

2-1 短時間労働者の企業規模要件を縮小・撤廃

現在は「従業員数51人以上」の企業に勤務する短時間労働者が対象ですが、段階的に撤廃されます。

- 最終的な目標:企業規模に関係なく、他要件を満たす人(週の所 定労働時間が20時間以上等)が加入対象に

- 施行スケジュール:2027年から2035年にかけて段階的に拡大予定

これにより、働く企業の規模にかかわらず、社会保険に加入する小規模事業所で働く人も社会保険の保障を受けられるようになります。

引用:厚生労働省ホームページ 社会保険の加入対象の拡大について

2-2.短時間労働者の賃金要件を撤廃

これまで社会保険の加入には「月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)」という要件がありました。

この要件が撤廃されることで、賃金に関係なく他要件を満たす人が加入対象となります。

- 施行時期:法律公布から3年以内予定

- 条件:全国の最低賃金が1,016円以上になることが目安

最低賃金が1,016円を超えると、社会保険の加入要件の1つである週の所定労働時間20時間以上働くことによって、必然的に月額8.8万円以上になるため、賃金要件の必要性がなくなります。

この改正により、就業調整をしていたパート・アルバイトの方も、労働時間を調整することなく、働きやすくなる環境が整います。

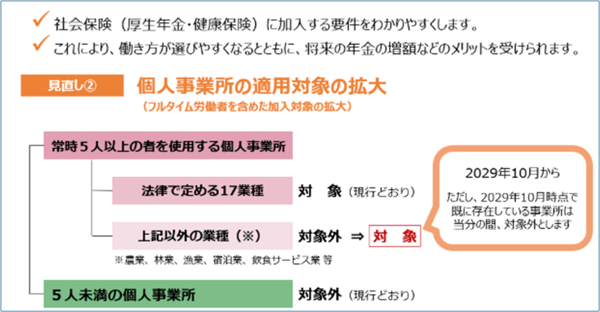

2-3. 個人事業所の適用対象を拡大

現行制度では、個人事業所のうち、常時5人以上の者を使用する法定17業種(※)の事業所は、社会保険に必ず加入することとされています。

今回の改正では、常時5人以上の者を使用する全業種の事業所が適用対象として拡大されます。

ただし、2029年10月の施行時点で既に存在している事業所は当分の間、対象外です。

引用:厚生労働省ホームページ 年金制度改正法が成立しました

第3章:加入拡大の対象となる短時間労働者と事業者向けの支援策

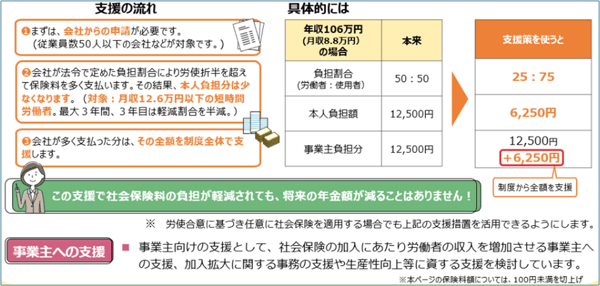

社会保険の適用拡大により、事業主には新たな保険料負担が発生し、短時間労働者には手取りの減少という懸念があります。

こうした影響を緩和し、制度の円滑な導入を促すために、経済的支援策が設けられています。社会保険の加入拡大の対象となる短時間労働者を支援するため、特例的・時限的に保険料負担を軽減する保険料調整の措置を実施します。

|

対象者 |

従業員数50人以下の企業などで働き、企業規模要件の見直しなどにより新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者であって、標準報酬月額が12.6万円以下であるもの |

|

期間 |

3年間 |

|

支援策 |

本来は労使折半(事業主と被保険者が半分ずつ負担)のところ、事業主の負担割合を増やすことによって、被保険者の負担を軽減する。 その際、事業主が追加負担した分については、その全額を制度全体(国など)で支援する ※措置を利用する場合は事業主からの申請が必要 |

引用:厚生労働省ホームページ 年金制度改正法が成立しました

第4章:企業が今すぐ取り組むべきこと

社会保険の適用拡大は、段階的に進むとはいえ、対象となる企業や従業員は年々増えていきますので、事務手続きの負担や、追加負担となる社会保険料など、コストが増大します。試算や事務手続きのフロー整備など、予め、早めの準備が重要です。

ここでは、企業が今すぐ取り組める具体的なステップを紹介します。

4-1. 対象者の把握と整理

今回の改正で示された加入要件の対象となる従業員の洗い出しを行います。

Excelや人事システムを活用して、勤務時間・賃金・雇用期間などの情報を一覧化できていると、今後の対応がスムーズになります。

4-2. 社会保険料の試算と人件費の見直し

新たに加入対象となる従業員の社会保険料を計算しましょう。事業主負担分がどの程度になるのか試算し、人件費の経営へのインパクトを把握しておく必要があります。また、従業員負担分は給与から控除する処理も必要です。

4-3. 社内周知と従業員への説明

制度改正の内容や加入によるメリットを、従業員にわかりやすく伝えることが大切です。

厚生労働省が提供するチラシや動画などの資料を活用し、説明会や個別面談を通じて不安や疑問を解消しましょう。

4-4.新たな対象者の加入手続き

新たに対象となる従業員の、社会保険加入手続きが必要です。年金事務所や、協会けんぽ・健康保険組合への「被保険者資格取得届」の届け出が必要です。

4-5. 給与計算・勤怠管理システムの確認

社会保険の加入対象が広がることで、給与計算や勤怠管理のルールも変更する必要が出てくるでしょう。既存のシステムが対応可能かを確認し、必要に応じて設定変更や外部サービスの導入を検討しましょう。

4-6. 国の支援策の活用準備

第3章で述べた通り、事業主に対する、負担緩和のための支援措置が用意されています。措置を利用するには事業主からの申請が必要になるので、必要な手続きを確認し、申請を行う必要があります。

まとめ

2025年の年金制度改正法により、社会保険の適用対象は大きく広がり、企業・従業員双方に新たな変化が起こることが予想されます。

情報を集め、自社の影響範囲をしっかりと確認し、スムーズに法改正に適応できるよう準備を進めることが重要です。

制度対応に不安がある場合は、社労士や人事コンサルタントなどの専門家に相談し、サポートをしてもらうことも有効です。

フォスターリンクでは、社保適用拡大に向けた取り組みや情報整理のお手伝い、運用のシステム化や整備等、貴社の状況に合わせたサポートが可能です。

まずはお気軽にお問い合わせください。

\ 社保適用拡大に向けた制度改定、運用整備なども伴走してご支援します! /

\ 最適な設定のご提案、設定代行から運用支援までお任せください /

参考文献

・厚生労働省HP

・厚生労働省 「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の概要」