変化の激しい時代、組織に求められるのは「困難や逆境にあっても、柔軟に適応できる人材」です。

その力の源となるのが、レジリエンス(回復力・適応力)。そして、そのレジリエンスを支える土台が、自己基盤です。

本記事では、レジリエンスを高めるために欠かせない「自己基盤」の視点から、人材育成の新しいアプローチを探ります。

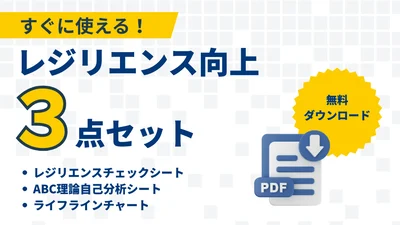

「個人でできるレジリエンスを高めるワーク3点セット」も無料でダウンロードできます。ぜひご活用ください。

▼「個人でできるレジリエンスを高めるワーク3点セット」を今すぐ手に入れる方はこちら

1.レジリエンスが注目される背景

「レジリエンス」は、2013年の世界経済フォーラム(通称:ダボス会議)において取り上げられて以降、注目され続けている概念です。

ミネソタ大学のアン・マステン教授をはじめ、研究者らによって、以下のような定義がなされています。

| Masten et al.(1990) |

困難あるいは脅威的な状況にもかかわらず、うまく適応する過程、能力、あるいは結果 |

| Grotberg(1999) | 逆境に直面し、それを克服し、その経験によって強化される、または変容される普遍的な人の許容力 |

| Luthar, Cicchetti, & Becker(2000) | 重大な逆境の中での積極的な適応を含む動的な過程 |

| Rutter(2007) | 深刻な結果をもたらすと考えられるような危険な経験に悩まされているにもかかわらず、比較的、両行な結果をもたらすような現象 |

単なる「我慢強さ」ではなく、感情・思考・行動を柔軟に調整しながら、状況に適応していく力です。

ビジネスにおいても、VUCAといわれる予測不能な環境変化に適応する力が求められいる中で、組織も個人も、レジリエンスが強く求められる時代です。

従業員個人のレジリエンスは、従業員自身のメンタルヘルスやパフォーマンスに直結するだけでなく、組織全体の生産性や持続可能性にも影響を与えます。従業員のレジリエンスを高めることは、企業にとって重要な課題と言えます。

2.自己基盤 ーレジリエンスを高める6つの要素

レジリエンス研究の第一人者であるペンシルバニア大学のカレン・ライヴィッチ博士は、

レジリエンスを高めるための6つの能力要素(コンピテンシー)を提唱しています

自己認識(Self-Awareness)

自分の感情・思考・価値観・強み・弱み、人生の目的や目標を客観的に認識する力

自制心(Self-Regulation)

状況に応じて感情や行動をコントロールする力

精神的柔軟性(Mental Agility)

物事を多面的に捉え、逆境にある時でも冷静に本質的な対処ができる力

現実的楽観性(Optimism)

「未来はより良くすることができる」という確信を持ち、行動にうつす力

(根拠のない気楽な、という意味ではなく)

自己効力感(Self-Efficacy)

「自分はできる」と信じる力、挑戦への自信

人とのつながり(Connection)

他者との信頼関係を築き、支え合える力

これら6つの能力要素(コンピテンシー)は、いずれも「自己基盤」の構成要素と捉えることができます。

自分自身の価値や強み、弱みを認め、自身をコントロールしながら、他者との比較ではなく、自分自身の人生の目標や目的を持って、良い未来を見据えて他者と共存しながら生きていく力、といえます。

これらの自己基盤が整っている人ほど、レジリエンスを発揮しやすいのです。

このように、自己基盤とレジリエンスは密接に関係しており、人材育成の土台として自己基盤を整えることが、レジリエンスを高める第一歩となります。

3.自己基盤を強化し、レジリエンスを高める方法

レジリエンスを高める要素である自己基盤を強化する方法として、個人が取り組める方法と、組織としてレジリエンスを育むための具体的な方策を、以下に紹介します。

3-1. 個人での取り組み

1) ジャーナリング(感情・思考の言語化、整理)

- 目的:自己認識・感情の整理・思考のクセの把握

- 代表的な手法やツール

- 3行日記:今日の出来事・感情・気づきを簡潔に記録

- ABC理論を用いた自己分析:アメリカの臨床心理学者 アルバート・エリスによって提唱された概念。

【出来事(Activating event)】に対する【信念・認知(Belief)】が、【結果(Consequence)】を引き起こすという考え方。

下図からわかるように、同じ出来事に対しても、それに対する信念・認知( ≒ 捉え方)によって、心理的な結果が全く変わってきます。

思考の癖や、合理的とは言えない思い込みなどに気づくことによって、それらをより良い方向に軌道修正ができます。

そうすることによって、「未来はより良くできる」と信じ、行動に移す力(現実的楽観性)を身に着けていくことにつながります。

2) 過去の振り返りと、意味づけのし直し

- 目的:自己理解の促進・自己効力感を高める

- 代表的な手法・ツール:

- ライフラインチャート(モチベーショングラフ)

縦軸に幸福度(満足度、充実度)、横軸に年齢(時間軸)をとった曲線グラフ

- ライフラインチャート(モチベーショングラフ)

これはごく簡単なイメージ図ですが、かなり細かく人生のイベントを振り返る過去を振り返るやり方もあります。

ただ振り返るだけでなく、失敗や過ちなど、ネガティブに捉えていた思い出や出来事についても、現在の自分の糧になっていることとして意味づけをし直すことによって、自己効力感や自己肯定感が高まるきっかけとなります。

2) レジリエンス・セルフチェック

- 目的:自分の強み・弱みを把握し、気をつけてみるポイントを明確にする

- 代表的な手法・ツール:簡易チェックリスト

4) マインドフルネス・呼吸法

- 目的:感情のコントロール・ストレス軽減・集中力向上

- 代表的な手法・ツール:

- 「呼吸法」:厚生労働省 心の耳「呼吸法(リラクセーション)動画

- 瞑想アプリなど

3-2.組織での取り組み

1) 1on1・キャリア面談の質向上

- 目的:自己認識・自己効力感の育成

- 代表的な手法・ツール:

- 対話型質問リスト(例:「最近の挑戦は?」「自分らしさを感じた瞬間は?」)

- キャリアアンカー診断・ライフラインチャートの活用

2) 集合研修の実施

- 目的:自己認識・自己効力感の育成、他者との関係性構築の促進

- 代表的な手法・ツール:

- ライフラインチャートやABCモデルを使った自己理解促進のワークショップ

3) メンタルヘルス支援・EAP制度の整備

- 目的:自己調整力の支援

- 代表的な手法・ツール:

- 社外カウンセラーとの連携(EAP)

- ストレスチェック制度の運用

- メンタルヘルス研修・セルフケアガイドの配布

4.まとめ|組織としての取り組みが重要

「3-1. 個人での取り組み」で述べた方法は、個人でもできますが、組織全体のレジリエンスを高めるためには、こうした取り組みを組織として継続的かつ効果的に行うことが重要です。

外部の専門的なプログラムや研修を活用することで、効率的かつ効果的に、従業員の自己基盤を整え、レジリエンスを育む土台づくりが可能になります。

フォスターリンクでは、貴社の課題に合わせた研修を、企画から実施、アフターフォローまでトータルで承ります。

また、研修企画や実施だけでなく、組織の課題や問題抽出の段階から専門家が伴走してご支援いたします。

そして、制度設計、人事データ管理、勤怠システム設定代行、給与計算アウトソーシングまで、人事労務運用を万全に行っていくためのソリューションを幅広く取り揃えています。

ぜひ、お気軽にお問い合わせ下さい。

\ 経営課題を見つけ、解決まで伴走!フォスターリンクの「HRシェルパ」/

\ 個と組織の成長を促進するコーチャビリティ入門はこちらから /

5.参考文献

・「ビジネスパーソンに必要な3つの力」山本哲郎(2024)

・「レジリエンスの教科書」 Karen Reivich(2015)

・「最近のレジリエンス研究の動向と課題」齊藤 和貴、岡安 貴弘(2013)

・”心理療法ハンドブック” 乾 吉佑、氏原 寛、亀口 憲治、成田 善弘、東山 絋久、山中 康裕 編(2005)