ワークエンゲージメントは、2002年にユトレヒト大学のSchaufeliらによって体系化された概念であり、近年は厚生労働省をはじめ政策的にも注目されています。

本稿では、その理論的背景や注目される社会的文脈、ならびに組織実務における導入のポイントについて解説します。

1.ワークエンゲージメントとは?構成する3つの要素

ワークエンゲージメントとは、従業員が仕事に対して積極的に関わり、エネルギーを注ぎ込みながら没頭している心理的状態を指します。

これは、オランダのユトレヒト大学のSchaufeli教授らによって、2002年に確立された概念です。

ワークエンゲージメントは、以下の3つの要素が揃った状態として定義されています。

活力(Vigor):仕事に対して活気があり、粘り強く取り組むエネルギーを持っている状態

熱意(Dedication):仕事に誇りややりがいを感じ、価値を見出している状態

没頭(Absorption):仕事に集中し、時間を忘れるほどの深い没入を経験している状態

2.従業員エンゲージメントとワークエンゲージメントとの違い

「エンゲージメント」という言葉は広く使われていますが、学術的・実務的には2つの文脈があります。

従業員エンゲージメント

組織に対する愛着やロイヤルティ、会社の目標達成への貢献意欲を指します。

主に経営学や人事領域で使われ、組織との結びつきが中心です。

ワークエンゲージメント

心理学領域から発展した概念で、個人が「仕事そのもの」にどれだけ没頭し、ポジティブなエネルギーを発揮しているかを指します。

つまり、従業員エンゲージメントが「会社や組織への関与」であるのに対し、ワークエンゲージメントは「仕事への没入感や活力」と捉えられます。

両者は密接に関連しつつも焦点が異なる点に注意が必要です。

3.ワークエンゲージメントが注目される背景

近年、ワークエンゲージメントが注目される背景には以下のような社会的変化が挙げられます。

3-1.少子高齢化による人手不足

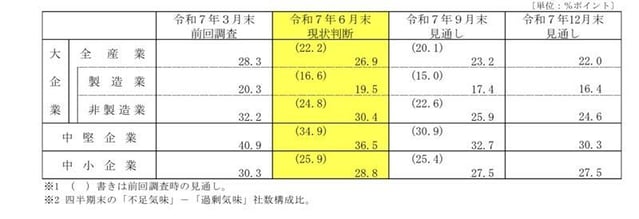

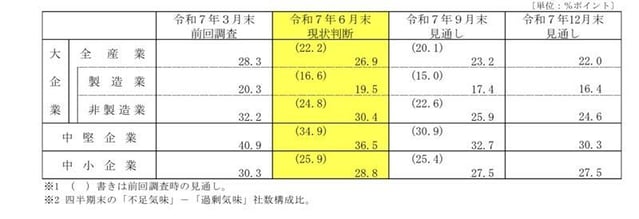

内閣府と財務省が2025年6月に発表した法人企業景気予測調査によると、

大企業で26.9%、中堅企業で36.5%、中小企業で28.8%が人手不足を感じており、56期連続の不足となっています。

引用:内閣府・財務省 法人企業景気予測調査(令和7年4〜6月期調査)

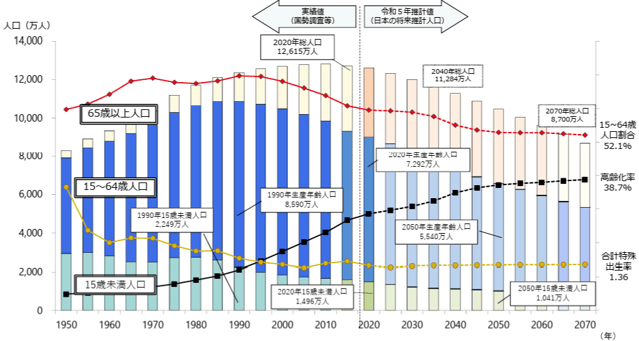

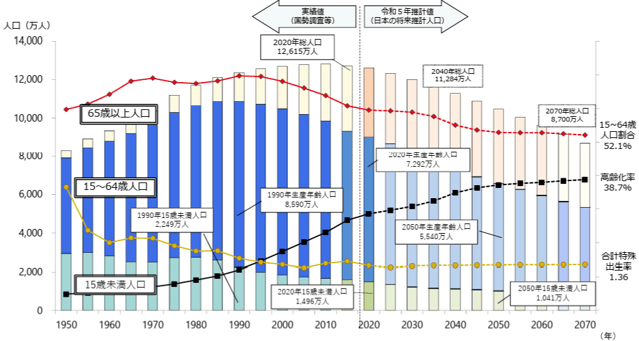

また、厚生労働省が公開した「将来推計人口(令和5年推計)」によると、2020年から2070年にかけて、日本の生産年齢人口は7,509万人から4,535万人まで減少するとされています。

引用:厚生労働省 将来推計人口(令和5年推計)

このようなことから、限られた人材の活力を高める必要性が一層高まっていると言えます。

厚生労働省も働きがいを具体的に定義し、自分確立するために、ワークエンゲージメントに注目をしています。

3-2.メンタルヘルス問題の拡大

厚生労働省の最新発表(令和6年度) では、精神障害の労災請求は3,780件となり、前年度比205件の増加。令和2年度からの比較でも、増加傾向が見られています。

引用:厚生労働省 令和6年度「過労死等の労災補償状況」

引用:厚生労働省 令和6年度「過労死等の労災補償状況」

エンゲージメントは、元々仕事で燃え尽きる従業員の研究が進む中で、その対極にある従業員の特徴を研究するために生まれた概念です。

エンゲージメント研究のパイオニアであるGallup社やユトレヒト大学の研究によると、ワークエンゲージメントが高いほど抑うつ・不安の症状が少なく、燃え尽きに至りにくいことが確認されています。

ワークエンゲージメントは、こうした燃え尽きへの予防と回復の両面で役立つ枠組み として注目されています。

4.ワークエンゲージメントの基本構造

ワークエンゲージメントの中核理論に、オランダの研究者 Arnold B. Bakkerと Evangelia Demeroutiによって提唱された「Job Demands–Resourcesモデル(仕事要求度‐資源モデル) 」があります。(※以下、JD-Rモデルと略記。)

JD-Rモデルは、以下の2つのバランスで、従業員が燃え尽きるか、活力のある働き方となるかが決まるという考え方です。

仕事要求度(Job Demands)

従業員に負担を与える要因

仕事資源(Job Resources)

従業員を支え、成長やモチベーションにつながる要因

5.ワークエンゲージメントが高まることの効果

JD-Rモデルによると、仕事資源が豊富な場合、従業員は要求度に対応する力を得て、結果としてワークエンゲージメントが高まり、以下の効果が得られるとされています。

・パフォーマンスの向上

・健康の増進

・離職防止・定着促進

・組織成果への貢献

つまり、資源が豊かでエンゲージメントが高い職場は、従業員が元気に働き、組織の成果につながる可能性があるということが言えます。

6.ワークエンゲージメントを高めるためには

ワークエンゲージメントを高めるには 、①過度な仕事要求を抑えること と ②仕事資源を充実させること の両面が重要です。

まず、長時間労働や過大なノルマといった過度の負担を軽減することで、燃え尽きや疲弊を防ぐことができます。

加えて、上司や同僚からのサポート、裁量権や成長の機会、フィードバックや承認などの資源を充実させることで、従業員はやりがいや活力を感じやすくなります。

つまり、負担を適切にコントロールしつつ、働きがいを支える環境や仕組みを整えることが、ワークエンゲージメント向上の鍵となるのです。

7.ワークエンゲージメントと組織サーベイの関係性

近年、多くの企業が組織サーベイを導入しています。組織サーベイとは、従業員の意識や職場環境を定点的に把握するツールです。

つまり、組織サーベイは“測る仕組み”、ワークエンゲージメントは“測るべき中核指標”であると言えます。

組織サーベイにワークエンゲージメントの設問を組み込むことで、単なる満足度ではなく、従業員がどの程度エネルギーを持って仕事に取り組めているかを可視化できます。

その結果、離職リスクや生産性低下の兆候を早期に発見し、人材育成や職場改善の具体的施策につなげることが可能となります。

▼フォスターリンクの組織サーベイが1分でわかる資料を無料配布中!

引用:厚生労働省 令和6年度「過労死等の労災補償状況」

引用:厚生労働省 令和6年度「過労死等の労災補償状況」

.png?width=624&height=427&name=%E5%BF%83%E7%90%86%E7%9A%84%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%80%A7%20(1).png)